3月3日以来,全市各级各类志愿服务组织依托“上海志愿者”网站和小程序,发布“疫情防控”志愿服务项目9206个,招募并上岗志愿者36万人,累计服务1299.5万小时,人均服务36.07小时,齐心筑牢疫情防控坚实屏障。

各行各业志愿者投身抗疫“一线”,积极响应“五大员”倡议,立足岗位,各展所长,弘扬奉献友爱互助进步的志愿精神,涌现了一批温暖申城的“防疫之星”。

她是独居老人的“小棉袄”

一家15个包子,3种馅料,分装整齐做好标签,装进保温袋中,赶在清晨6点出任务前,志愿者黄莉娜戴好口罩,将热腾腾的包子送到小区四五家独居老人的手中。“如果是自己的爷爷奶奶吃不好,自己会心疼,所以希望小区里的老人都能吃好。”黄莉娜说。

为给独居老人准备包子,黄莉娜凌晨1点就把面发好,准备好青菜香菇笋丁、香菇木耳梅干菜肉、红枣核桃红糖三种馅料,定好4点钟的闹钟,再起床揉面、包包子、蒸包子。“一共蒸了四大锅,老人早饭吃得早,所以我得早点做好给他们送去。”黄莉娜说。

黄莉娜是马陆镇立新村的一名志愿者,在帮助老人登记信息时,她发现有一部分老人是独居老人,考虑到老人年纪大烧饭不方便,便想为老人做点吃的。此前,她还将自己买的蔬菜、猪肉、牛奶、鸡蛋等食材,做好消毒后分给需要的老人,告诉老人需要什么就第一时间跟她说,她来想办法解决。

自3月份疫情以来,黄莉娜便报名参加防疫志愿工作,她说:“大家一定要全力配合抗‘疫’工作,不辜负所有人的努力。”因为承担了为小区里的老人配药的任务,在给居民金奶奶送包子时,她贴心地跟金奶奶说,需要的药马上就会配到,不用担心,“老人们在常用药快吃完时,很容易着急,所以一定要做好解释工作,给他们吃个定心丸。”

一句话拉起方舱医院志愿者队

“方舱里的生活安排得很有规律,每天核酸都能了解自己的身体状况,很快就适应了。”徐汇区道德模范柏祖芳是湖南街道武康居民区党总支书记,有十多年的社区工作经验。在这场战疫的前期,她也是冲在一线的基层工作人员,每日淹没在居民的配药、买菜需求中。许多居民说,一听到她的声音就安心了。

在方舱里,柏祖芳仍然是个靠谱的党员。进舱的晚上,她接到了西岸方舱医院A馆指挥部的请求,希望她建立一支病区里的志愿者队伍。第二天一大早,柏祖芳就与一起入舱的居民区书记沈叶在方舱里招募起了志愿者。西岸方舱医院A馆有1000多张床位,这么多人,怎么拉起一支靠得住的队伍?

“把陌生人聚集在一起,需要有勇气。”以往的工作中,柏祖芳许多时候都是在跟熟悉的人打交道,但这一次她要从乌泱泱的一千个人里面找到志愿者。“很多人都在床上睡觉、刷手机,我们就去找那些看起来比较容易沟通的年轻人,问他们愿意当志愿者吗?”事实证明,主动出击很有效果,上午柏祖芳就拉起了一支六七个人的志愿者小队,并与大家约定在洗手池开第一次碰头会。

“我以前不知道柏阿姨是居委书记,她自己一介绍才知道,开始就是觉得她很随和、很亲切。”赵进是湖南人,常年在武汉打工,今年2月份才到上海。“武汉疫情的时候,我正好已经回老家了,这次一来上海碰到疫情,刚开始是有点慌的。”进入方舱之后,赵进反而心定了:“这么多人都在呢,我就感觉没什么好担心的。”再加上没有什么症状,他毫不犹豫地加入了志愿者小队。

刚一成队,志愿者们就行动了起来,帮助工作人员发放餐食、维持排队秩序、帮助老人出示核酸检测的二维码、反馈病人区的意见和状况等等。别小看这些小事,任何事情变成1000量级都需要强有力的协调和组织能力来支撑。

志愿者群成为信息顺畅沟通的一个小小的结点。赵进告诉记者,柏祖芳建起来的志愿者队群里,不仅有总指挥部的相关负责人,还有医护、保安、保洁等团队的相关负责人,病人的需求可以在群里直接沟通。“比如附近的病人是不是需要药?哪里的卫生需要维持一下?他们行动都很快。”

志愿者的努力有了效果,这个小队吸引了更多的成员加入。13日,方舱内的两位病人发生了一点摩擦,闹出的动静引起了围观。在职业学校负责德育工作的退伍军人荣世跃,暂时放下12岁的女儿,挺身而出。他主动找到柏祖芳说,自己可以帮忙处理这一类的状况。目前,志愿者服务队已经扩展到十几人。

在方舱里,病人们的生活变得十分简单,睡觉和刷手机是最常见的生活状态。志愿者小队的几项工作熟练起来后,柏阿姨又琢磨起了新工作内容。“每天都睡在床上,会把精神气睡没的。”她决定组织几位新志愿者动员大家进行一些文体活动,比如广场舞。

对比方舱的总人数,志愿者的队伍还是很微小,但它是一股无形的力量,感召着更多人,发出坚定温暖的光芒。

有一种爱叫“守”“望”

3月29号,对于68岁的姚悦林来说是沉重的一天,他接到通知:家住浙江姚庄的姐夫突然病逝,于是他和老伴匆匆从青浦城区回到老家练塘镇泾花村,这里距离姐姐家仅一江之隔,然而由于疫情封控,他却无法送姐夫最后一程。

亲人的离去让姚悦林深切感受到生命的脆弱,当晚在泾花村住下后,看到村委会灯火通明,大家正在为4月1日的全员核酸检测做准备,他忍住心中的悲痛,亮明党员志愿者身份,主动请缨,挺身而出,加入到村里的疫情防控志愿队伍。他说“疫情当前,更多的人需要帮助,这是一名共产党员应尽的责任”。

当村干部得知他退休后一直在上海曲水园志愿者服务基地做志愿服务,已经是注册的五星志愿者时,非常高兴,拉住他的手说:“老姚,真是雪中送炭啊!”

泾花村有一千多名村民,70%是老年人,很多人不会用智能手机,老姚和村里的20多名志愿者帮助村民打印核酸检测的二维码、告知书并且上门逐户分发;冒雨划分隔离区、设置2米线、拉起警戒线.......作为最年长的志愿者,他丝毫不甘人后。

“老吾老以及人之老”。4月1日,在核酸检测现场,“村里很多‘小’老人推着坐在轮椅上的‘老’老人来检测核酸,和老年人沟通得有耐心。”姚悦林说。

看到有人没戴口罩,或者佩戴方法不对,老姚就分发给他们,并指导规范佩戴。从事多年教育工作的他还有一套实用教程:“分清正反,盖住口鼻和下巴,鼻夹压实。”

一遍遍地讲解演示,一天6个多小时“续航”,口干舌燥,两腿酸软,从不叫苦,他时常忘记自己也是一位老人。姚悦林说:“戴好口罩看似一件小事,但这涉及全村的健康安全,群众利益没有小事!”

做抗原测试对于村居老人也是一道“难题”,别看简单的自测,六成以上老人刚接触时都弄不明白,不过,在姚悦林看来,“有了爱心和细心,什么难题都有‘解’”。

每次抗原检测,老姚和两位志愿者成组上门为30户77位村民服务。面对老年人,他们不厌其烦地讲解检测细节,“左边捅5圈,右边捅5圈,来,棉签给我,像我这样插到采样管里,然后液体滴在检测卡上。看,一会儿就显色了……”

笑眯眯做完整套流程,记录好检测结果后,老姚和同组的志愿者又奔赴下一家。

不过,在村里巡逻、在村道口值守时,看到的却是老姚的另一面。

发现有村民在户外闲荡或聚集,及时劝导回家;在进村必经之路值守,认真检查进出车辆和人员,必须车证、人证相符……每每此时,微笑老姚就切换到铁面无私模式。

发挥专长 巧妙解决核酸检测统计难题

李小康是复旦大学信息科学与工程学院生物医学工程专业博士生,同时担任学院一个班级的辅导员。穿上防护服时,他要忙于为同学们送饭,脱下时,还有很多事务性的工作要去面对。核查学生的核酸完成截图就是工作之一,如果核查发现有人还没参加核酸,就要及时催促其尽快检测,确保当天“不漏一人”。

这项工作听起来好像很简单,但实际做的时候,繁琐不说,还可能会看错看漏。单调枯燥又费时,重复性很强,不正符合计算机程序的特点?写一个代码程序自动核查的想法出现在了脑海。

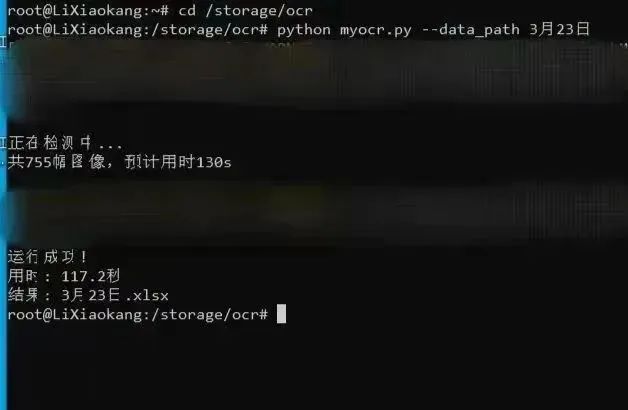

科研习惯和代码敏感性,让李小康想到以前学到过的OCR(光学字符识别)技术。一张截图中的文本信息很多,为此,程序思路就基本确定为“OCR文字识别+正则表达式筛选”。一天晚上,他花了一个多小时就写出了初始代码,共130行,发现确实能够跑通。再经优化,800幅截图的核对,原来要几个人枯燥核对一个多小时,现在缩减到了2分钟。

为方便不会编程的老师,李小康将程序进行了“封装”,只要在命令行输入一行代码就可以运行,让大家释放出更多人力用于投入更紧急的抗疫工作。

00后“tony”老师变身志愿者

在小区的东门,由于正午阳光热烈,一旁的树荫下,一张椅子,一个拉杆箱,一面镜子,组成了临时的“理发场所”。而这位正熟练地整理着“顾客”头发的,就是00后的“tony”老师韩瑞鹏。韩瑞鹏原本是小区外一家理发店的理发师,也是小区内的居民。歇业居家的他在疫情期间收到了不少热心邻里和志愿者的帮助,这也感染他主动成为了一名志愿者。韩瑞鹏说:“我也想以这种方式来回报他们,因为这种善意的举动要人人去传达,刚好我闲着也没事,就出来看看自己能不能帮到大家。”

起初,韩瑞鹏只是帮忙送送物资和快递,但这几日天气炎热,细心的他发现很多志愿者受头发影响,时常满头大汗,带着防护面罩帽子时更是容易被头发遮挡影响视线。作为一名专业的“tony”老师,他说出了自己的想法。“如果有人想剪头发,有这个需求的话,我刚好有一技之长,很乐意给大家效劳,因为最近天气比较热,送快递什么都比较辛苦,头发一厚就特别容易出汗。”

这个提议几乎是受到大部分志愿者的欢迎。金海街道恒盛社区居民委员会委员赵卫英告诉记者,韩瑞鹏在这里帮志愿者和一线抗疫工作人员免费理发已经有5天了,如果没人要理发的时候,他就帮忙送快递,非常热心。

“弟弟,一会儿要辛苦下了!”由于工作忙碌,已经有一个多月没办法打理自己头发的志愿者刘广柱顶着一头杂乱头发招呼着小韩想让他帮忙理下发。他无奈地告诉记者,这段时间消杀工作的时候戴上防护面具和帽子,就常常被头发影响,觉得麻烦但又没办法,好在有了小韩。和他一样有这样烦恼的男性志愿者并不少。今年60多岁的沈永德理完头发只觉得神清气爽。

除了服务这些一线的工作人员和志愿者,韩瑞鹏告诉记者,自小区被划分为奉贤区首批管控区,他也会服务小区里60岁以上有需求的老年人。同时,韩瑞鹏表示自己每天也会做好抗原试剂后再下楼提供爱心理发服务。

进驻泗泾医院甘当“幕后英雄”

3月31日起,松江区文明办统筹协调了桂斌、孙超等6名志愿者进驻泗泾医院,开展志愿服务。4月4日,志愿服务期满后,整组人员请求留下来继续工作。考虑到其他区域人员同样紧缺,最终,泗泾医院仅留下了桂斌和孙超。

当被问及“每天要搬运物资、转运医护人员,可能还会遇上核酸异常人员,怕不怕”时,志愿者桂斌斩钉截铁地答复:“不怕,怕我们就不来了。”而这也是与他一起进驻泗泾医院的所有志愿者一致的答案。

连日来,桂斌、孙超承担着医院的后勤保障工作,24小时处于待命状态。为了能及时响应任务,两个人直接把车当成了家,不是在车上待命,便是忙碌地搬运医疗生活物资,或转运到点位采样的医务人员。最近,他们平均每天要开车跑200多公里,晚上只能在车里休息两三个小时。

“杨老师总是开玩笑,问我们是不是把手机信号连接到脑子里了。”“95后”孙超笑着说。原来,为了不错过派发任务的消息,他们的手机屏幕一直亮着,两人一直盯着工作群。

孙超口中的“杨老师”是泗泾医院后勤保障负责人杨勇。“幸好有他们支援,不然我是真的忙不过来。”杨勇告诉记者,两名志愿者为了帮助医院消杀,主动将自费购置的消杀设备贡献出来,并且承担起医院大部分消杀任务。

听到别人夸赞,桂斌连连摆手说:“我们只是希望能尽自己的一份微薄之力,哪怕让医务人员多歇一会儿也好。”他感慨道,“有时候去接医务人员,感觉他们累得马上要晕倒,真的很心疼。”

因为切身感受到了医务人员的不易,所以遇到有风险的情况,桂斌和孙超总是默契地冲上前,不让医务人员去冒险。在他们看来,即便自己感染了,最多就是多一个病例,而一名医务人员倒下了,可能会有10个、20个病人没有办法得到更好的救治。“他们倒下不划算,而且他们真的太辛苦了,很多是20多岁的小姑娘,特别不容易。”说起这些的时候,三十多岁的桂斌眼里泛起泪光。

“好的,马上就到。”晚上8时左右,桂斌和孙超又收到新的任务,两人快速到指定位置搬运物资,随即出发运往目的地。